Incenso e mirra: i doni dei Re Magi

Buona Epifania a tutti! L’articolo di oggi parlerà dei doni portati dai re Magi, sacerdoti zoroastriani che seguendo la cometa raggiunsero il Bambin Gesù. Come sappiamo essi portarono tre doni i quali erano i più preziosi del tempo ed erano dotati di una forte simbologia. Oro per la regalità, Incenso per la divinità e mirra per la sofferenza. (Matteo 2:11)

Di questi due sono di origine vegetale.

L’incenso donato è in particolare il franchincenso detto anche Olibanum. La parola Franchincenso deriva dall’antico francese “franc encens” che significa incenso puro o letteralmente “vera luce”. La parola araba per il franchincenso è luban, e deriva da una radice semitica che denota purezza. Gli antichi egizi la chiamavano neter-sent. Il nome ebraico è lebona, in greco antico libanos o libanotos e in latino tus. Tutte queste parole hanno un riferimento alla sfera divina e molto probabilmente questa connotazione era chiaramente diffusa anche all’epoca di Gesù.

Resina di Franchincenso

Si tratta di una gomma-oleo-resina naturale, composta al 5-9% di olio essenziale, 65-85% di resina alcool solubile e il rimanente è gomma idrosolubile. Viene raccolta in forma di lacrima grande quanto una noce ed è di colore giallo pallido o ambrato.

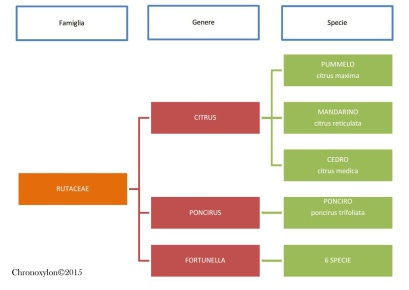

La pianta da cui deriva è del genere Boswellia, famiglia delle Burseraceae.

L’incenso tipico dei tempi classici viene ricavato dalla Boswellia sacra.

Oggi giorno viene raccolto principalmente in Somalia, in particolare dal B. carterii e dal B. frereana. L’incenso prodotto in India viene tratto dalla B. serrata. Tipologie meno pregiate di questa sostanza derivano dalla B. papyfera, trovata in Etiopia, Sudan e Africa orientale.

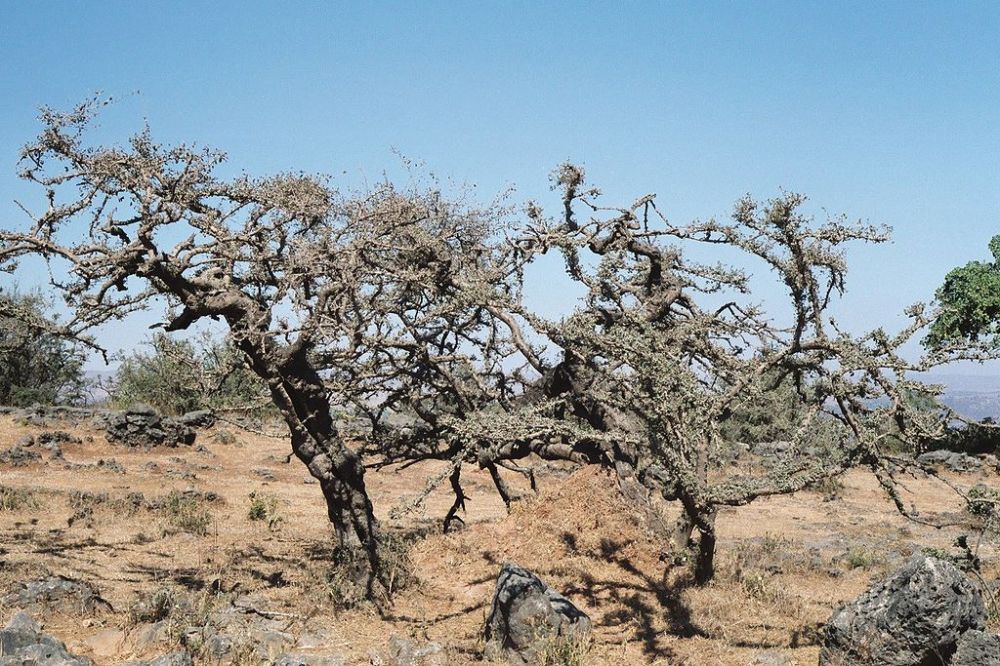

Alberi di Boswellia sacra

La B.sacra non è più comune come lo era allora a causa della progressiva desertificazione della penisola araba avvenuta negli ultimi 2000 anni, mentre la B. carterii e la B. frereana spesso crescono attaccate alle rocce nell’Africa orientale.

B.carterii è un albero deciduo con foglie alternate. I fiori sono bianchi o di un rosa pallido. Il tronco è ricco di riserve schizogene contenenti la oleo-gomma-resina.

La gomma è ottenuta raschiando il tronco e/o facendo dei profondi tagli longitudinali di 4-8 cm con un particolare scalpello chiamato Mengaff. Esponendolo all’aria, il succo lattiginoso solidifica sottoforma di lacrime globulari; queste vengono raccolte quattordici giorni dopo. La consistenza desiderata della gomma viene ottenuta 3 mesi dopo. Avvenuta l’estrazione, gli alberi vengono lasciati riposare per 5-6 anni.

La stagione per la raccolta si estende da marzo fino a settembre per il B. carteri e fino a dicembre per il B. frereana.

La oleo-gomma-resina che fuoriesce dagli intagli del tronco

Il franchincenso, detto semplicemente incenso nella letteratura antica, veniva utilizzato principalmente come sostanza odorosa per pratiche religiose, come unguento di imbalsamazione e per la cosmesi.

Questa sostanza è menzionata 22 volte nella Bibbia: 16 volte per funzione religiosa, 2 come tributo d’onore, 1 come articolo di vendita, 3 volte come prodotto ricavato dai giardini di Salomone.

La funzione rituale di questa resina è sottolineata anche dal fatto che la formulazione del incenso sacro è data da Dio a Mosè (Esodo 30:34 e Levitico 2:15 e 24:7).

Sappiamo grazie a Plinio che la produzione di franchincenso nel mondo antico si aggirava tra le 2500-3000 tonnellate l’anno. In accordo con Erodoto, 1000 talenti (44 tonnellate) di franchincenso venivano offerti ogni anno agli dei durante la festa di Bel a Babilonia.

Il kohl o polvere nera era utilizzato nell’antico Egitto come cosmetico per gli occhi e consisteva in polvere di galena spesso mischiata con il franchincenso, in Cina invece veniva usato per trattare la lebbra.

Oggi l’incenso viene bruciato nelle chiese cattoliche con una formulazione composta per 1/15 di resina di Liquidambar orientalis, 4/15 di benzoina e 10/15 franchincenso.

Liquidambar orientalis

Non è possibile essere più dettagliati nello studio di questa sostanza in quanto nella letteratura storica, le varie specie dalle quali si ricava la resina venivano spesso confuse tra loro.

Servitori con rami di mirra provenienti dal tempio funerario di Hatshepsut (XVIII dinastia)

Il secondo dono di origine vegetale è la mirra.

Questa deriva da molte piante del genere Commiphora delle Burseraceae.

La parola mirra è probabilmente ricavata dall’assiro murru. L’araba murr corrisponde all’ebraico môr del Nuovo Testamento (Matteo 2:11). Nella Grecia classica venivano usate parole myrra e smyrna, mentre nel latino si usano le parole murra o myrrha.

Resina di C.myrrha

Si tratta di una oleo-gomma-resina naturale composta per il 3-8% d’ olio essenziale, 30-60% di gomma idrosolubile e 25-40% di resina alcol solubile. La mirra si presenta tipicamente in gocce affusolate irregolari di colore giallo rosso, spesso coperti da una polvere chiara. La gomma viene raccolta tramite profonde incisioni nella corteccia.

Commiphora myrrha si trova in forma di piccolo albero o un grande cespuglio che raggiunge i 3 metri. Le foglie trifoliate sono piccole e sottili. La corteccia grigia biancastra è ricca di sacche schizogene di riserva ricche di gomma-olio-resina.

Un discreto numero di oleo-gomme-resine chiamate bdellium sono prodotte in Arabia e Somalia da specie di Commiphora e quindi simili alla mirra e probabilmente utilizzate come mirra nei tempi classici. Il bdellium è ricavato da C.erythraea ed era probabilmente il ntyw (incenso) degli antichi egizi e viene citato anche da Plinio.

La mirra comune è ottenuta dalla C. myrrha; da questa specie viene ricavata l’essenza oleosa o stacte, l’incenso dei templi di Salomone.

Pianta di C.myrrha

Questa sostanza era inclusa nel sacro unguento (Esodo 39:23-24) insieme all’incenso (Esodo 30:34). Viene menzionata in più passi dell’ Antico Testamento (Ester 2:12, Salmi 45:8, Proverbi 7:17, Cantico 1:13, 3:6, 5:5, 5:13) anche se si pensa che il profumo usato sia in forma liquida e forse non derivata direttamente da essa.

La mirra è anche la bevanda offerta a Cristo sulla croce (Marco 15:23) in quanto all’epoca era utilizzata come lenitivo ed è anche uno degli unguenti spalmati sui corpi che venivano imbalsamati (Giovanni 19:39).

La pianta è anche citata nella mitologia classica, infatti nel X libro delle Metamorfosi di Ovidio, Mirra è impersonata dalla figlia di Cinira, re di Cipro. La fanciulla era stata maledetta dalla dea Afrodite con una incontenibile passione amorosa per suo padre, questo perché la madre di Mirra si vantava di avere una figlia più bella della stessa dea. Questo mito va a sottolineare l’importanza e la preziosità della sostanza in quanto associata alla bellezza di una divinità.

Xilografia di Bernardi Picard che raffigura la nascita di Adone da Mirra

La mirra era utilizzata in tempi antichi per incensi e unguenti, mentre probabilmente veniva impiegata dagli Assiri per la realizzazione di un lucidalabbra con l’aggiunta di arsenico.

Questa sostanza è stata trovata sotto forma di preparato contro emorroidi e ferite. Internamente la mirra veniva usata per curare indigestione, ulcere e congestione bronchiale e per scaturire la presunta proprietà emmenagoga, ma studi recenti hanno dimostrato l’inefficacia per questi rimedi.

Con questo articolo abbiamo analizzato i doni dei re Magi e speriamo di aver descritto al meglio questi prodotti ricercati e il loro significato all’interno della Bibbia e soprattutto nel passo epifanico. Noi di Chronoxylon vi salutiamo e vi auguriamo una buona conclusione delle festività natalizie.

Adorazione dei Magi, dall’Altare di Ratchis (età longobarda, VIII secolo d.C.)

Bibliografia:

- TUCKER O. A., Frankincense and Myrrh, Economic Botany, Vol.40,n.4, pp.425-433 (1986).

- foto: http://www.wikipedia.org

Si prosegue con lo zafferano, spezia ricavata dagli stimmi del pistillo del Crocus sativus. La sua preziosità deriva dal fatto che ogni fiore produce poca della ricercata polvere gialla, e dunque la quantità di stimmi necessari sono notevoli. Oltre che all’utilizzo più conosciuto per creare piatti colorati dal sapore orientale venne usata anche come medicinale per le lussazioni e, come già citato in precedenza, per la colorazione dei tessuti.

Si prosegue con lo zafferano, spezia ricavata dagli stimmi del pistillo del Crocus sativus. La sua preziosità deriva dal fatto che ogni fiore produce poca della ricercata polvere gialla, e dunque la quantità di stimmi necessari sono notevoli. Oltre che all’utilizzo più conosciuto per creare piatti colorati dal sapore orientale venne usata anche come medicinale per le lussazioni e, come già citato in precedenza, per la colorazione dei tessuti.